作为世界上人口最多的国家,我国对药品有很大的需求。与此形成鲜明对照的是,我国极少研发出可以占领市场份额的原创性化学药物,到今天仍以仿制药为主,有些重要疾病还依赖进口药品。

我国经济发展迅速,各行各业希望有更多自主知识产权,以利我国全面健康长期发展。在新药研发方面,国家近年投入大量经费,既为人民需求、也为经济发展。因此,了解我国近代药物研发历史不无裨益。

在抗疟药物研究过程中,中美有过不同形式和程度的竞争。二战期间盟国为打破日本对金鸡纳的控制,积极寻找抗疟新药,条件好的美国至少有两大药厂和加州理工学院参与,结果在重庆的中国科学家领先抗疟药研究、并促进了美国的抗疟药研发。越战期间,中越美皆因疟疾严重损失战斗力,中美两国科学家竞争研发新药,结果我国成功获得了青蒿素,青蒿素及其衍生物成为今天全球标准的一线抗疟药。1940年代和1970年代中国在特定的领域两度领先美国。

重温历史不仅给我们信心,也希望有助于努力改观现状。

青蒿素的传承

因我国的研究而推向全球使用、或影响全球市场的单体化学分子,迄今屈指可数。人们熟知的青蒿素、砒霜、维甲酸,其中无疑青蒿素为最佳,因为从植物的抗疟作用,到分离青蒿素,确定和发现其新颖的化学结构,全部是中国的工作。在多年被国内忽视后,青蒿素近年获国际奖项,自然受国人关注。

青蒿素是1967年开始的“523”计划之主要成果,“523”计划寻找抗疟的途径之一是从中药发掘新型化学药物,研究的主力为1949年以后毕业的大学生。

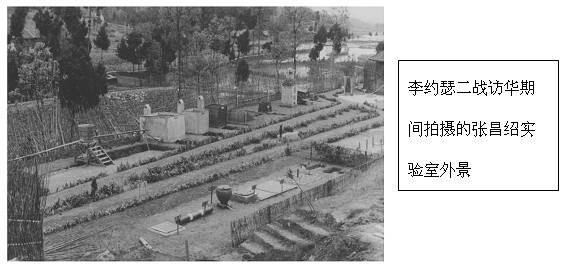

“523”计划并非中国第一次从中药中发掘新药,青蒿素也并非中国第一次找到抗疟的化学分子。1960和1970年代研究青蒿素的思路、途径和方法,相同于中国科学家1940年代的思路、途径和方法。1940年我国一批医生、药理学家、化学家等研究抗疟中药,其代表性人物是上海第一医学院药理学教授张昌绍(1906-1967,Ch’ang-Shaw Jang)。当时在重庆歌乐山的中央卫生实验院(National Institute of Health)的张昌绍与同事及合作者用现代科学方法研究中药常山,找到治疗疟疾的单体化学分子常山碱。

1960年代中期席卷全国的政治运动“无产阶级文化大革命”(The Great Proletarian Cultural Revolution)造成很多受害者。除了军工相关的科技行业在有限范围和程度上例外,1949年前的大学毕业生普遍难有科研机会。如果说,1949年至1966年人文社科学者被折磨、学科发展曲折和倒退,而理工医农较1949年前条件更好的话,那么在文革中各类学者有了相同的命运。

1967年12月20日,张昌绍教授不幸成为被文革夺去生命的学者之一。

今天,张昌绍等当年在“万分艰苦环境下进行研究工作”鲜为人知。虽还有人在他领域工作,但到1970年代以后,外国人(如Takaya等,1999)习惯性引用1940年代美国人的文献、而不引张昌绍及其合作者赵承嘏的文献(包括他们1940年代在国际刊物Science、Nature、JACS的文章),导致现代研究常山碱的、在赵承嘏创立的研究所工作的中国人,也有时仅引用美国人的而忽略张昌绍和赵承嘏等。因此,我们今天应该复习张昌绍等的研究工作。

张昌绍从神经药理到血吸虫药物做过很多研究,本文仅限常山碱一项工作。

中药的现代科学研究

中医有很多争论,反对中医者曾在1929年通过政府立法而加以限制,而中药曾被称为“国产药物”,强调无所谓中药,只不过产地为中国(Lei,1999)。

医与西医有很大差别,而中药与西药无本质不同。西方科学现代化后,化学和物理改观了西方药物学。西方科学家和日本科学家开始中药的现代科学研究,起初中国人参与少、工作零散,1920年代后渐成规模(张昌绍,1949)。

1920年代,北平的协和医学院与沈阳的满洲医学堂是研究中药的两个主要机构。新成立的协和医学院药理学系主任、英国人Bernard E. Read(伊博恩,1887-1949)热心研究中药,他原本作为传教士被派遣来华,但后来多次出国进修科学并于1924年获美国耶鲁大学博士学位,长期对中国的药学做出多方面贡献,除翻译《本草纲目》,还研究了中药。协和从美国宾州大学聘来Carl F. Schmidt(1893-1988)在协和两年(1922夏至1924夏)研究过中药。留美回国的陈克恢(1898-1988)在协和药理系也仅短短两年(1923年夏至1925年夏),第一年与Schmidt合作做出了他以后闻名于国际药学界的麻黄的药理作用(Chen,1981)。陈的研究在二十年代突出,被形容为“独唱的姿态”(张昌绍,1949)。留学英国和瑞士回国的化学家赵承嘏(1885-1966)当时也在协和,发现了延胡索素。日本人久保田晴光等在满洲医学堂研究中药(现址为中国医科大学)。

1928年至1937年,中国成立多个科研机构,如中央研究院、北平研究院等。张昌绍(1949)称:“在三十年代里,尤其是1937年芦沟桥事变以前的约四五年内,由于政治的相当安定,政府的提倡,中药研究颇有一番蓬勃气象”。赵承嘏于1930年代在他主持的北平研究院药物研究所继续研究中药(1949年后为中国科学院上海药物研究所)。留学英、德、美回国的刘绍光(1897-1990)在卫生部设立卫生实验处研究中药药理。留法回国的经利彬(1895-1958)在北平研究院生理研究所研究过中药(1937年他的研究所搬云南后改称中国医药研究所)。旅华英国人Henry Lester(1839-1926)的基金会在上海成立了雷士德医学研究所,伊博恩等1932年加入该所后继续中药研究(研究所的建筑现为上海医药工业研究院使用,雷士德基金会由华迁英后迄今仍支持中国留学生)。留美回国的朱恒璧(1890-1987)于1928年在国立上海医学院建立药理科,在1930年代研究中药。有机化学家如留美回国的庄长恭等(1894-1962),也涉足中药成分的化学研究,但主要集中于化学,而非中药。1930年代中药研究的科研人员增加,以赵承嘏的工作突出,“赵氏治学沉着坚定…研究中药…始终不懈…发表论文质量俱属上乘;而三十年代尤为赵氏收获最丰之十年”(张昌绍,1949)。

1940年代有更多人回国,包括有机化学家黄鸣龙(1898-1979),他研究中药不多,但他在1950年代的学生周维善(1923-2012)以后参加了青蒿素的部分工作。1950年代及以前回国的学者通过教学、写书,帮助中国奠定了很多学科的基础。

1940年代的抗疟药研究

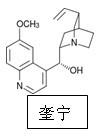

1820年,法国的Pierre-Joseph Pelletier(1788-1842)和Joseph Bienaime´ Caventou(1795-1877)从已知能治疗疟疾的金鸡纳(Cinchona)树皮中提取出金鸡纳霜,即奎宁(quinine),改观了全球的疟疾治疗。因化学全合成奎宁不易,长期依赖从金鸡纳树皮中提取,这样控制金鸡纳产地就很重要。

日本侵华后,我国大批人迁到四川、云南等西南地区,常不适应“瘴疟之气”,在西南和缅甸的军队也受同样困扰。日本占领金鸡纳产地(东南亚,特别是印度尼西亚的爪哇岛)后,掌握了全世界90%以上的奎宁来源,中国进口奎宁更为困难,疟疾成为中国一大问题(Henderson等,1948)。

1930年代末,刘绍光将原卫生部属卫生实验处药理研究室的南迁后,改属教育部成为中央药物研究所,并开始研究抗疟中药。刘绍光等称,虽然《本草纲目》和《滇南草本》无记载,但当地有人用云南植物白枪杆(亦称根根药,当时拉丁文称为Fraxinus sinica)做泻药、也有人用于降热。刘绍光、张耀德、全慈光、谭世杰(1941)报道它含的生物碱新灵(sinine)和瘴灵(chunine)有抗疟作用。但张昌绍课题组(Jang and Chou,1943;王进英等,1945)、英国的Tonkin与Work(1946)和美国的Koepfli等(1948)都不能重复其发现。刘绍光等属于在政府组织以前开始研究抗疟中药(刘绍光还研究了其他药物,1949年以后主要在北京的中医研究院工作,不过长期被政治处理而无法科研)。

抗疟药研究成为政府行为,国民党权势人物陈果夫(1892-1951)起了很大作用。他因长期患病而对医学感兴趣,按他自己编写的剧本“常山治疟”,他在中央政治学校医务室(以下简称“校医室”)偶与医生讨论到疟疾缺药,其后建议校医室试用中药常山。

此前常山已被国内外用于治疟。在国外,法国人有时为不易获奎宁而苦恼,听说越南人用常山治疗发烧后,法国人试过常山,但未能完全确定常山治疟(Burns,2008)。英国的David Hooper十九世纪末在印度时听当地医生说常山治疟,曾试图提取其中奎宁或化学上类似奎宁的生物碱,因没找到生物碱只找到糖甙(dichroin)而放弃(Hooper,1946)。

日本人曾于1941年报道,他们用“常山”实验性治疗鸡疟,发现无效。后人分析日本人用的常山不是中国的“正宗”常山,是日本的,后称“和常山”。

在国内也有人知道常山。例如,有人用过常山治疗自己的疟疾,但无学术文章,无法验证。李涛(1932)指出中药治疗疟疾的处方之一含常山,不过他还说“然而没有人能确定这个处方是否真有疗效”。民间和军队有人用含常山的药方,不过并非仅仅常山,而常是七味药:常山、槟榔、鱉甲、甘草、乌梅、紅枣、生姜(Lei,1999)。

所以,到1941年,常山单独能否治疟并无定论,中医不以常山单味药为治疟的标准用法,西医无现代科学文献显示确切疗效的证据。

在陈果夫推动下,校医室程学铭等开始在疟疾患者身上试用中药,他们发现,七味药合用有效,只用常山也有效。有此结果,陈果夫立即报告蒋介石并得到巨款支持(Lei,1999),由校医室成立“国药研究室”,后改称“中国特效药研究所”,调入各方面专家,包括管光地(生药学)、姜达卫(化学)、胡成儒(药理学)、陈方之(临床)等,研究所由校医室主任程学铭主持协调。该研究所的学术论文发表于1945年。

因为彼时中国植物学及相关的生药学不很发达,等到要研究常山治疟时发现前人混淆了不同植物。管光地等分析确定:属虎尔科的正品“黄常山”(Dichroa febrifuga Lour,为法国人Loureiro于1790年命名),属茜草科的“白常山”(Mussaenda divaricata Hutchinson),以及芸香科的“和常山”(Orixa japonica Thumb),还有其他几种常山。常山的生药学也未结束于1930年代,如Fairbairn与Lou(楼之岑)在1950年还有文章。后来知道这些常山、以及印度产的常山抗疟活性成分的含量不同。

德国的Hartwich(1897)和日本的柳田昌一(1943)研究过常山的化学成分,但未研究治疟的分子。

常山以外,1940年代,刘绍光、张耀得、张昌绍等还研究过鸦胆子的抗疟作用和成分。

张昌绍研究常山碱

张昌绍时代,因条件有限做研究的人较少,即便此后在1950年代成为一级教授的全国学者中,教课或行医的不少,但研究很好的并非很多。

张昌绍从英美留学回国到重庆后不久即投入抗疟药的研究,虽然他所在的中央卫生实验院,“简陋仪器和少量药品,多系借自上海医学院,故吾人均在万分艰苦环境下进行研究工作”(张昌绍,1949)。抗战胜利迁沪后,“研究工作多自1947年初始能正式恢复,但又值内战大规模爆发,通货无限制膨胀,经费日绌,生活日苦,虽有较好设备,研究工作仍难开展,诚为痛心”(张昌绍,1949)。

在这样的环境中,张昌绍及其同事不仅开展了研究,而且成果“可资称道”。

1940年代首先将常山单味中药用于治疗疟疾的是中央政治学校医务室,但张昌绍课题组发表第一篇文章(Jang and Chou,1943),因为校医室(及其改装的特效药物研究所)文章是1945年结集发表(如:程学铭、张伯镛,1945;陈方之、熊俊英、朱祖慈,1945)。1940年代常山研究以张昌绍课题组的文献占多数,几个主要工作也是张昌绍课题组参与,如常山所含能治疗疟疾的常山碱,是张昌绍课题组首先发现和分离,并与化学家赵承嘏、高贻生等合作而鉴定并确定分子式。所以,1940和1950年代国内外研究者,从熟悉中国药学界的陈克恢、到国外其他科学家,主要引用张昌绍等的多篇文章。

1943年,张昌绍与助手周廷冲的论文(Jang and Chou,1943)报道他们1942年夏直接让13位疟疾患者口服常山的结果,发现常山降热的速度似奎宁、抗疟作用稍慢于奎宁。这篇文章题目用“国产抗疟药”而非“中药”,是1930年代强调中药与西药仅产地不同、本质相同的遗迹。

从印度获得鸡疟模型后,1945年王进英、傅丰永、张昌绍用动物实验证明常山可以治疟,发现常山膺碱有几十倍高于奎宁的治疟效果,常山还可以降低与疟疾无关的发热。他们初步分析了常山成分的化学特性(疏水、亲水、膺碱反应、溶解度、熔点、还原性等等)。

英国派驻中国重庆的李约瑟,将白枪杆和常山寄到英国国家医学研究所(NIMR),其科学家Tonkin和Work(1945)报道,白枪杆不能治疟,常山能。

1946年,张昌绍等在美国的Science杂志报道,从常山提取和结晶了4种分子,两种中性,两种生物碱,只有常山碱B(dichroine B)有治疟作用,熔点是237oC左右(Jang et al.,1946)。

用美国礼来药厂陈克恢提供的常山,加州理工学院的Koepfli、Mead、Brockman等自1943年开始研究常山的活性成分,他们(1947)发表短篇报道从常山分离出两种生物碱febrifugine和isofebrifugine,都是喹唑啉的衍生物,分子式为C16H19O3N3,熔点分别为139oC和129oC。Koepfli当时未读赵承嘏等(1947)一文,而读了张昌绍等(1946)。Koepfli等提出他们发现的生物碱不同于张昌绍发现的生物碱,因为两个实验室发现的分子在熔点上很不同。

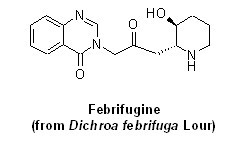

1947年,赵承嘏、张昌绍、傅丰永、高怡生、黄琪章在中国的《科学》杂志发表文章,确定有治疟作用的常山碱分子式为C16H19O3N3,可溶于水,熔点145oC。

1948年,赵承瑕、傅丰永和高怡生在国际化学界重要刊物《美国化学会志》(JACS)发表文章将常山碱的分子式定为C16H21O3N3,较1947年的初步报道多了两个氢原子(Chou et al.,1948)。常山碱a、b、g的熔点分别为136oC、145oC和160oC。他们还从常山分离到4-喹唑酮(4-quinozolone,C18H23O3N3)。

1948年,美国Merck药厂的Kuehl、Spencer和Folkers在JACS报道他们从常山分离结晶两个生物碱。此前的1947年,他们报道从600种植物中筛选,发现其中几种有抗疟活性。他们从印度和中国获得的常山中提取其中有活性的生物碱,印度常山含抗疟活性为中国常山的十分之一。他们获得两个生物碱也可以互变,分子式为C16H19O3N3,生物碱I的熔点为131oC、生物碱II的熔点140oC,他们认为生物碱I和II分别相同于Koepfli、Mead、Brockman(1947)报道的isofebrifugine和febrifugine,不同于张昌绍等1946年在Science上报道的dichroine A和B,后者只报道了熔点。后来张昌绍认为Kuehl等的生物碱I是中国发现的a dichroine,生物碱II是中国的b dichroine(张昌绍,1949)。

1948年傅丰永和张昌绍报道从常山获得共6个分子,两个中性(dichrin A与B),四个生物碱。三个常山碱a、b、或g(a dichroine、b dichroine、g dichroine)是异构体,分子量皆为C16H21O3N3,可以互变,都是喹唑啉(quinazoline)的衍生物。他们也提出Koepfli等分离的生物碱(febrifugine和isofebrifugine)等同于b dichroine和a dichrone。g dichroine治疟作用是奎宁的一百倍,a dichroine和b dichroine作用相当于奎宁。

1948年,张昌绍等在英国的Nature报道,他们到1947年已获5个生物碱和两个中性分子。三个常山碱a、b、g(a dichroine熔点136、b dichroine熔点146、g dichroine熔点161)可以互变。另外两个生物碱是常山次碱(dichroidine,C18H15O3 N3,熔点213)和喹唑酮(quinazolone,C8H8ON2,熔点212)也具有抗疟作用。抗疟作用由强到弱为:g dichroine、b dichroine、dichroidine、quinazolone。

1948年,加州理工学院的Koepfli、Mead、Brockman在JACS长篇报道对常山的详尽化学分析。他们这时已经看到了中国的以上几篇文章。他们称因为他们的化学分析准确,建议名称用febrifugine和isofebrifugine,而不用dichroine。

陈克恢注意到了赵承嘏等两次报道分子式的差别。赵承嘏将g dichroine寄给陈克恢,陈克恢课题组在鸭、金丝雀和猴的疟疾模型证明g dichroine确实有抗疟活性,作用是奎宁的一百倍(Henderson等,1949)。他们也证明g dichroine降热作用强于阿司匹林(Henderson等,1949)。

1949年,张昌绍在总结中国中药研究时,也专门总结了常山的研究,指出Koepfli等(1947)和Kuehl等(1948)发表的分子式与赵承嘏等(1947)年用初步发表的相同,比赵承嘏等(1948)年在JACS全文发表的少两个氢原子。

常山碱除了可以治疟、降热,还有其他作用包括降压等。比较严重的副作用是恶心和呕吐。不能去除副作用导致常山碱未能得到应用和推广。

1949年以后,张昌绍和国内外课题组还研究过常山碱(如,张昌绍、黄琪章,1956;江文德,1957;宋振玉、贺启芬,1964)。

1960年代到1970年代的“523任务”再次考虑、并研究了常山,但遇同样问题:虽然抗疟作用强,催吐的副作用也很强。已经在美国多年主持礼来药厂药理学研究、用丰富的药物研发经验、早在1953年曾任美国药理毒理学会主席的陈克恢,1981年在其自传中写道,常山碱几乎要成为抗疟药,可惜因催吐和肝毒性的副作用。

近年还有人试图找到更好的衍生物、类似物(如Takaya等,1999;Zhu等2006,2009)。

我国科学家在常山乙碱基础上改造的衍生物常咯林,发现心律失常有治疗作用,目前临床用于一些心脏病,这是当初始料不及。

常山乙碱的结构,为国外科学家测定,常山乙碱的抗疟作用也确实远强于奎宁。

抗疟药物研究两度领先美国

即使今天我国的科技还全面落后于美国,我们却曾经在具体两个抗疟药物常山碱和青蒿素的研究领先。

1940年代,在至少美国有两大药厂(礼来和默克)、著名大学(加州理工学院)和英国著名机构(NIMR)参与的情况下,中国的张昌绍和赵承嘏竟在几个步骤上领先。

二战时期,我国与美国合作,日本控制全球90%奎宁来源后,两国在抗疟药研究上有合作,旅美华人药理学家、礼来药厂(Eli Lilly)研究部主任陈克恢起了重要作用。陈克恢获美国政府支持,于1942年从美国、加拿大、古巴等地中药店购得360磅常山,再通过美国军用飞机从中国进口500磅常山(Henderson等,1948)。他的朋友赵承嘏也给他邮寄过分离的常山碱。陈克恢自己在礼来药厂研究常山,也将常山提供给美国的研究人员,包括加州理工学院的Koepfli等。英国的李约瑟(Joseph Needham)1940年代初从中国将常山寄往英国。中国当时没条件大量筛选药物,研究过的药物和化合物数量很少。美国筛选了很多,仅Merck药厂的Kuehl就在1947年以前筛选过六百多种植物。中、美、英合作希望找到抗疟药,打破日本的封锁,造福反法西斯地区军民。但科学家层面偶有竞争情绪,加州理工的Koepfli等在意命名权。虽然两国都无法解决常山碱的副作用而致常山碱未能推向市场,条件较差的中国却在1947年前明显领先美国,美国人也强调张昌绍对常山研究的主导性(如Ablondi et al., 1952)。

1960和1970年代,美国公开参加越南战争,中国秘密参加越战,双方军人都为疟疾所累,中美两国科研人员竞争寻找抗疟药物。结果是中国找到了青蒿素,今天全世界用的第一线抗疟药是青蒿素及其衍生物,而不是美国这几十年推出的药物,所以1970年的抗疟药竞争,中国不仅领先,而且成功了。

两次中国领先美国都有些奇怪。中国领先的两个组,都用西方学来的思路和方法,但不是研究西方已研究的物质,而用了中国的历史积累,结合了中西的优点。1940年代张昌绍和赵承嘏的研究背景很强,他们带领小型课题组做的非常好。1970年代的523人员在科学背景上虽不能与美国科学家媲美,但认真执着也能做好。有些学科,两种人都能做好科研:能力突出和能力一般的人,各需合适的机制分别发挥特长。如何使体制用两种人优点、而不用其弱点,可能很重要。

1970年代的523计划,中国直接试过一些西方正在研究的药物,但与西方一样没做成。今天,有较多中国科研工作者直接受过西方的教育和培训,很多人回国后沿自己美国老师的道路,完全没有走出老师的框架,要超越也就比较难。

一个成功得到应用的药物,是经历很多失败后挑出来。国际上大药厂所谓找一个药物平均要十亿美元,包含了他们研究过、但未上市场的化合物研发成本。我国研究出广为应用的青蒿素,其成本和经验也应该包括以前研究过常山碱和同时进行过的其他抗疟研究。研究常山和常山碱的路径和方法,就是研究青蒿和青蒿素的途径和方法。常山碱副作用大、青蒿素副作用小,与物质的性质有关,而不以研究者个人为转移。今天世界还有寻找新型抗疟药物的需求,也不断有人制造衍化物,关键是化学上能否分开常山碱分子结构中治疟部分与催吐部分。如果常山碱分子中作用于疟原虫的结构正好与它作用于人导致催吐的分子结构重叠,就没有办法。鉴于近年还有人在做常山碱的衍生物,似乎还不能断言,常山碱的研究是否还有柳暗花明的一天。

既然张昌绍、赵承嘏等在艰苦条件下能有所发现,那么,从中药中提出单体化合物,如果我国从1920年代到今天一直坚持不懈做高质量的工作,应该有更多成果;如果我国科技工作者认真执着,现在和将来也应该还会发现很多新药。

我国现在有很多获得新药和其他应用目的经费支持的机构和科研人员,有些认为美国一个药的成本是十亿美元,所以我们不可能研发新药,因无自信心而将所获经费多用于不可能发现药物的一般研究,希望他们能从张昌绍、赵承嘏等的经历获得信心,敢于做大事、做实事;我国还培养了很多科研人员由于对国内没有信心而滞留国外,希望他们看到如果1940年代回国科学家能有成就而觉得自己现在回国一定也能有所成就;我国很多年轻人和学生耳闻目睹当前忽悠时代的“英雄”如何成功,希望他们知道中国是由做实事的人所支撑的,人们真正记住、尊重和怀念的一定是做过实事的人。

1940年代,参与抗疟中药常山研究的大部分工作,从证明常山对人有治疟作用,到动物模型验证,从中提出化学分子、与化学家合作确定分子特性,张昌绍等作用显著。

我们无法得知,如果张昌绍先生没有在1967年去世,…

注1:英国人伊博恩于1909年被伦敦传教会派到北京,1949年逝于上海。伦敦会悼文称他已断绝与教会的关系多年,虽然与宗教人士保持私人联系。他来华后未按派遣机构的愿望做传教工作。上海大学陶飞亚老师指导的研究生梁珊尚未发表的文章“伦敦会来华传教士伊博恩与他的中医药研究”,有较多介绍。

注2:协和成立之初聘用的外国人学术很强。Carl F Schmidt回美后,继续在宾州大学药理系任助理教授,直至升任系主任,1949年当选美国科学院院士。他在美国还与陈克恢合作过。他不仅是药理学家,也是循环生理学家。

注3:陈克恢回国后又出国获得第二个博士学位(医学),1929年起主持礼来药厂研究部34年,礼来公司在1940年代是全球第一个销售青霉素的大药厂,现在年销售两百四十亿美元,陈克恢是对全球有影响的著名药理学家,1953年曾任美国药理毒理学会理事长,有很多研究,但他最著名的工作是在中国做的。

注4:几个时期国内对1949年以前科学研究的说法不同。张昌绍于1949年描述30年代中药研究状况的摘录见正文。在经过1950到1970年代的中国文化环境后,其他人写的就很不一样(例如:“在旧社会里,无论反动军阀,或蒋家王朝,对于教育和科学技术工作,从来都是漠不关心的”)。这种写法并非某个人的特定观点,而几乎所有那时的人基本都顺手这么写。到2010年代,中国大陆对陈果夫和陈立夫的写法也不同于1950至1990的写法,认为他们分别对科学和教育有其热心之处。不过,在常山的研究过程中,陈果夫支持人的时候,并非完全是找称职的科学家,而有一定偏向,特别是与他主持的机构、以及在其所支持的政府已经工作的人。简单的反对和颂扬陈果夫是一种姿态,而事实更微妙。

注5:关于常山碱的英文名称和常山碱早期文献的引用。张昌绍等(1946)给常山碱取名是dichroine,Koepfli等(1947)初稿有分子式无名称(称为碱I和碱II)。在已有名称的情况下,即使稍有错误,后人强行改名,在科学史上不多见。但Koepfli等(1948)长文认为应该用他们新的命名febrifugine和isofebrifugine,原因是1)中国曾错报过化学特性(分子式多了两个氢原子、熔点过高),2)张昌绍提出的dichroine的名称与Hartwich(1897)dichroin糖甙的名称太近而容易混淆。国外的陈克恢(Henderson等,1948)和国内的研究者(如,宋振玉、贺启芬,1961)用张昌绍的dichroine。但当国内完全失去领先性后,国外用febrifugine就占主导而成为习惯(如,Takaya等,1999),最后国内再加入常山碱研究的有些跟着国外,即使上海药物所做常山的也用febrifugine名称(Zhu等,2006,2009)

如果说争议名称有一定的理由,没有道理不引用领先的文章。如果不引老文献是一回事,如果引Koepfli等(1947,1948),那么该引Jang等(1946,1948)和Chou等(1947,1948)。即使国内文献有过不很准确的步骤,也应该引用,而其实Jang等(1948)的熔点也是对的。上海药物所有些文章同时引用中国和美国1940年代的文章(如,Deng et al., 2000),有些只引用美国而不引中国文章(如,Zhu等,2006,2009)。这是中国失去该领域领先后最终的结果,而在中国领先时代的尾声,美国有些作者(如 Ablondi et al., 1952)只引张昌绍的文章、不引美国人的文章,并强调常山研究主要是张昌绍的影响,他们称“Jang and co-workers were greatly instrumental in arousing interest in the Ch'ang Shan plant by their work in attempting to classify itas well as their report of having isolated four substances”。

Jang and Chou(1943)是科学文献第一次报道常山在临床能治疗疟疾,王进英等(1945)是第一次证明常山在动物的疟疾模型有效,并对其中物质有初步化学分析,这些工作是最终确定化学分子的前奏。所以,建议目前研究常山和常山碱的学者,有关常山作用引用早期文献是Jang and Chou (1943)、Wang et al. (1945),而最初的常山碱可引用:Jang et al. (1946,1948);Chou et al. (1947,1948);Koeplfi et al., (1947,1948)。

注6:感谢中国科学院上海药物所的李英、朱大元、丁健、朱树仁等提供照片、常山碱结构图片和反馈,原上海生理所范世藩老师提供意见。

参考文献

Ablondi F, Gordon S, Morton II J, and Williams JH (1952) An antimalarial alkaloid from hydrangea. II Isolation. Journal of Organic Chemistry 17:14-18.

Burns WR (2008). East meets West: how China almost cured malaria. Endeavour 32:101-106.

陈果夫 (1952)常山治虐,《陈果夫先生全集》,卷8,页263-268,正中书局,香港.

Chen KK (1981) Two pharmacological traditions: notes from experience. Annual Review of Pharmacology and Toxicology 21:1-6.

Chen KK and Schmidt (1924) The action of ephedrine. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 24:339-357.

陈方之、熊俊英、朱祖慈(1945)常山初步临床研究报告(二)常山治疗初步研究报告 页47-106,中央政治学校特效药研究所出版.

程学铭、张伯镛(1945)常山初步临床研究报告(一)常山治疗初步研究报告 41-45中央政治学校特效药研究所出版.

Chou TQ, Jang C, Fu FY, Kao YS, Huang KC (1947) Antimalarial element, dichroine, contented in Dichroa fabrifuga. Chinese Medical Journal 65:189 (in English). 同时以中文出版,赵承瑕、张昌绍、傅丰永、高怡生、黄琪章(1947) 常山之抗疟成分—常山碱科学 29(2):49.

Chou TQ (赵承瑕), Fu FY (傅丰永), Kao YS (高怡生) (1948): Antimalarial constituents of the Chinese drug Chang Shan, Dichroa febrifuga Lour. Journal of the American Chemical Society 70:1765-1767.

Deng Y, Xu R, Ye Y (2000) A new quinazolone alkaloid from leaves of Dichroa febrifuga. Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences 9:116-118.

Fairbairn JW and Lou TC (楼之岑)(1950) A pharmacognostical study of Dichroa febrifuga Lour. a Chinese antimalarial plant. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2:162-177.

Fu FY and CS Jang (1948). Chemotherapeutic studies on Ch’ang Shan dichroa febrifuga. III. Potent antimalarial alkaloids from Ch’ang Shan. Science and Technology in China 1:56.

Henderson FG, Rose CL, Harris PN, Chen KK (1948). g-Dichroine, the antimalarial alkaloid of Chang Shan. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 95:191-200.

Jang CS 张昌绍 and Chou TC 周廷冲 (1943). 国产抗疟药常山之研究中华医学杂志National Medical Journal of China 29:137-142.

Jang CS(张昌绍), Fu, FY(傅丰永), Wang CY(王进英), Huang KC(黄琪章), Lu G and Chou TC(周廷冲) (1946) Ch’ang shan, a Chinese antimalarial herb. Science 103:59.

Jang CS(张昌绍), Fu FY(傅丰永), Huang KC(黄琪章) and Wang CY (王进英)(1948) Pharmacology of ch’ang shan (Dichroa febrifuga), a Chinese antimalarial herb. Nature 161:400–401.

张昌绍(1949). 三十年来中药之科学研究. 中华医学杂志 35:303-307.

张昌绍(1949). 三十年来中药之科学研究(续). 中华医学杂志 35:353-365.

张昌绍、黄琪章(1956)常山碱的药理. 生理学报 20:30-32.

江文德(指导者 张昌绍 杨藻宸)(1957)常山碱催吐作用的研究. I.常山碱对鸽催吐作用的机制. 上海第一医学院学报 3:253-257.

Koepfli JB, Mead JF, Brockman JA Jr (1947) An Alkaloid with High Antimalarial Activity from Dichroa febrifuga. Journal of the American Chemical Society 69:1837

Koepfli JB, Mead JF, Brockman JA Jr (1949) Alkaloids of Dichroa febrifuga. I. Isolation and degradation studies. Journal of the American Chemical Society 71:1048-1054.

Kuehl FA Jr, Spencer CF, Folkers K (1948). Alkoids of Dichroa febrifuga Lour. Journal of the American Chemical Society 70:2091-2093.

Lei SH-L(雷祥麟)(1999) From Changshan to a new anti-malarial drug: renetworking Chinese drugs and excluding traditional doctors. Social Studies of Science 29:323-358.

李涛(1932)我国疟疾考. 中华医学杂志 18:415-419.

刘绍光Liu SK、张耀德、全慈光、谭世杰 (1941). 西南抗疟药材之研究. 中华医学杂志Nat Med J China 27:327.

史伊凡(1983)为中国药理学奠基的人-张昌绍的一生 自然杂志 6:216-227.

宋振玉、贺启芬(1964)常山碱乙在地板上体内的吸收、分布和排泄 药学学报 11:437-443. Sung C-Y and Ho C-F (1964) The physiological disposition of b-dichroine, an alkaloid of Dichroa febrifuga Lour. Acta Pharmaceutica Sinica 11:437-443.

Takaya Y, Tasaka H, Chiba T, Uwai K, Tanitsu M, Kim HS, Wataya Y, Miura M, Takeshita M, Oshima Y (1999). New type of febrifugine analogues, bearing a quinolizidine moiety, show potent antimalarial activity against Plasmodium malaria parasite. Journal of Medicinal Chemistry 42:3163-3166.

Tonkin IM and Work TS (1945). A new anti-malarial drug. Nature 156:630.

王进英、傅丰永、张昌绍(1945). 国产抗疟药常山之研究(初步报告二)化学治疗实验. 中华医学杂志 31:159-174.

王进英、李雨亭、章寿杉、张昌绍(1950). 鸦胆子抗疟疗效. 中华医学杂志 36:469-472.

Zhu SR, Meng L, Zhang Q and Wei L (2006) Synthesis and evaluation of febrifugine analogues as potential antimalarial agents. Bioogganic and Medicinal Chemistry Letters 16:1854-1858.

Zhu SR, Zhang Q, Gudise C Wei L, Smith E, Zeng YL (2009). Synthesis and biological evaluation of febrifugine analogues as potential antimalarial agents. Bioorganic and Medicinal Chemistry 17:4496-4502.

文章以“现代科学研究中药的先驱—张昌绍”为题发表于2013年3月《中国科学 生命科学》43:263-270

(:8082/sciC/CN/abstract/abstract510359.shtml)

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号